〜「うちは大丈夫」と思っていませんか?〜

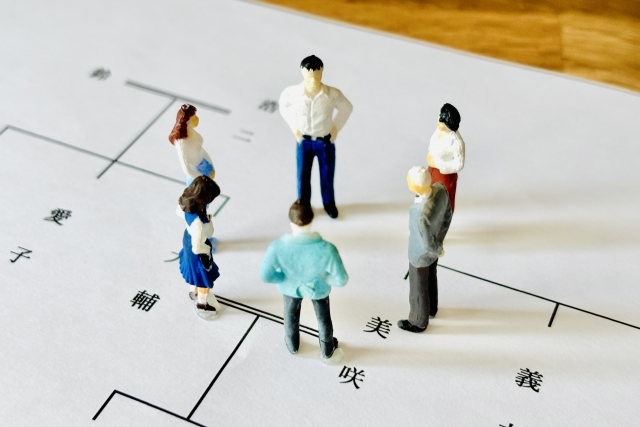

「相続」と聞くと、「うちは財産なんて大してないから関係ない」と思われる方が多いかもしれません。実際、預貯金が数百万円あるだけでも相続の対象になりますし、「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていたご家族が、相続をきっかけに疎遠になってしまうというケースも少なくありません。

相続は、誰にでも訪れるものです。だからこそ、事前の備えが家族を守ることにつながります。このコラムでは、行政書士の視点から、相続と遺言の基礎知識をわかりやすくご紹介します。

■ 相続とは?誰がどのくらいもらえる?

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、家族などの法定相続人が受け継ぐことです。

財産には、プラスのもの(不動産、預金、株式など)だけでなく、マイナスのもの(借金、ローン、連帯保証など)も含まれます。

相続人の順位は法律で決まっており、基本的には以下の順です。

- 配偶者+子ども(実子・養子を含む)

- 子どもがいない場合は → 配偶者+直系尊属(親など)

- 子どもも親もいない場合は → 配偶者+兄弟姉妹

割合(法定相続分)も民法で定められており、たとえば「配偶者と子ども2人」の場合は、配偶者が1/2、子ども2人で残り1/2を均等に分けます。

ただし、実際には「不動産は長男が継ぎたい」「長女は介護してきたので多めに」といった事情があり、法律通りでは収まらないケースもあります。こうしたときに役立つのが「遺言書」です。

■ 遺言書があると何が違う?

遺言書があると、被相続人の意思に基づいて財産を分けることができます。たとえば、以下のような希望も実現可能です。

- 「家は長男に相続させ、預金は次男と分ける」

- 「介護を担ってくれた長女に多く渡したい」

- 「内縁の配偶者にも財産を渡したい」

遺言書がないと、法定相続に従って全員の合意が必要になりますが、遺言書があればその内容が優先されるため、手続きもスムーズです。

■ 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?

遺言書にはいくつか種類がありますが、主に使われるのは次の2つです。

- 自筆証書遺言:自分で手書きで書く遺言書。費用はかかりませんが、形式不備で無効になるリスクがあります。法務局で保管する制度もあり、2020年以降は少し使いやすくなりました。

- 公正証書遺言:公証人と証人2名の立ち会いのもとで作成します。費用はかかりますが、内容の正確性・法的有効性が高く、後々のトラブルを防ぐには最も確実な方法です。

特に不動産や複雑な財産がある場合、専門家に相談して公正証書遺言を作成するのが安心です。

■ 行政書士に相談するメリット

行政書士は、相続や遺言に関する書類作成や相談対応を専門としています。たとえば:

- 相続関係図や財産目録の作成

- 自筆証書遺言の内容確認やアドバイス

- 公正証書遺言の作成支援・証人の手配

- 相続手続きの代行(銀行、不動産、保険など)

弁護士と異なり「争い事」には対応できませんが、“もめる前の予防”の専門家として、早めに相談する価値があります。

■ まとめ 〜「まだ早い」は危険かも〜

相続や遺言の準備は、元気なうちでないとできません。突然の病気や事故で判断能力を失えば、遺言書も作れなくなってしまいます。

「まだ早い」と思っている今こそ、準備のタイミングです。

自分の思いをきちんと伝えるために、そして残された家族が争わずに済むように、一度専門家に相談してみませんか?

行政書士はあなたとご家族の円満な相続をサポートします。

どうぞお気軽にご相談ください。